计算机网络笔记整理1——概述

点击阅读更多查看文章内容

点此链接可跳转到:计算机网络笔记整理——目录索引页

参考书籍:《计算机网络》第八版 谢希仁编著

@[toc]

计算机网络的定义

计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的,而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的(例如,传送数据或视频信号)。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据,并能支持广泛的和日益增长的应用。

通过以上定义可知:

1.计算机网络所连接的硬件,并不限于一般的计算机,还包括智能手机

2.计算机网络并非专门用来传送数据,而是能够支持很多种的应用

可编程的硬件表明这种硬件一定包含有CPU

计算机网络的类别

按照作用范围分类

- 广域网(WAN):几十到几千公里

- 城域网(MAN):5~50公里

- 局域网(LAN):1公里左右

- 个人局域网(PAN):10米左右

按照网络的使用者分类:

- 公用网:按规定缴纳费用的人都可以使用的网络

- 专用网:为特殊业务工作的需要而建造的网络

用来把用户接入到互联网的网络

- 接入网AN:又称为本地接入网,它本身既不属于互联网的核心部分,也不属于互联网的边缘部分,它是从某个用户端系统到互联网中的第一个路由器(边缘路由器)之间的一种网络

互联网

计算机网络(简称为网络):由若干结点和连接这些结点的链路组成

互联网(Internet):特指Internet,起源于美国,现已发展成为世界上最大的、覆盖全球的计算机网络

互连网(internetwork或internet):通过路由器把网络互连起来,这就构成了一个覆盖范围更大的计算机网络,称之为互连网。(“网络的网络”)

网络把许多计算机连接在一起

互连网把许多网络通过路由器连接在一起

与网络相连的计算机常称为主机

互联网的两个重要特点

- 连通性:使上网用户之间都可以交换信息。注意:互联网具有虚拟的特点,无法准确知道对方是谁,也无法知道对方的位置。

- 共享:指资源共享,资源共享的含义是多方面的,可以是信息共享、软件共享、也可以是硬件共享。由于网络的存在,这些资源好像就在用户身边一样,方便使用。

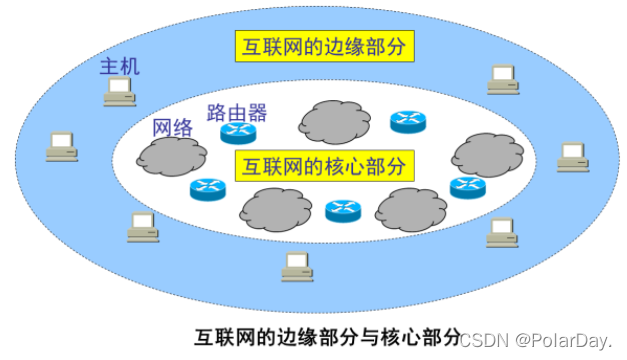

互联网的组成

边缘部分:由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享

核心部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)

两种通信方式

端系统:连接在互连网上,处在互联网边缘部分的所有主机,它们都有合法的IP地址,在功能上可能有很大差别

端系统之间的通信方式可分为两类

- 客户-服务器方式(C/S)

- 对等方式(P2P)

客户-服务器方式

客户和服务器都是指通信中所涉及的两个应用进程

客户-服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系,客户是服务的请求放,服务器是服务的提供方,两者都要使用网络核心部分所提供的服务

客户与服务器的通信关系建立后,通信可以是双向的,客户和服务器都可发送和接受数据

对等连接方式

两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是提供方

只要两个主机都运行了对等连接软件,它们就可以进行平等的、对等连接通信。

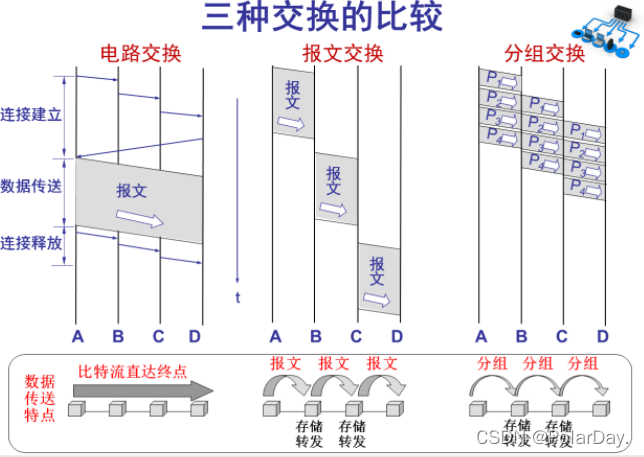

三种交换方式

- 电路交换(电话):源点直达终点

- 报文交换(电报):整个报文传送

- 分组交换(计算机网络、互连网):单个分组传送

分组交换技术

分组交换采用存储转发技术

在发送端,先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段

每一个数据段前面添加上首部构成分组

分组交换网以分组作为数据传输单元,依次把各分组发送到接收端

接收端收到分组后剥去首部还原成报文,恢复为原来的报文

分组交换的优点

- 高效:在分组传输的过程中动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用

- 灵活:为每一个分组独立地选择最合适的转发路由

- 迅速:以分组为传送单位,可以不先建立连接就能转发分组

- 可靠:保证可靠性的网络协议;分布式多路由的分组交换网,使网络有很好的生存型

若要传送大量数据,且传送时间远大于连接建立时间,则电路交换的速率较快

报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽,在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率

分组长度往往远小于报文长度,因此分组交换比报文交换的时延小,同时也具有更好的灵活性

性能指标

速率、带宽、吞吐率、时延、时延带宽积、往返时间RTT、利用率

速率

速率指的是数据的传送速率,也称为数据率或比特率

速率的单位是:bit/s、kbit/s、Mbit/s、Gbit/s等

速率往往是指额定速率或标称速率,非实际运行速率

带宽

单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”

单位是bit/s

吞吐量

单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量

吞吐量经常用于对网络的测量,检验实际上到底有多少数据量能够通过网络

吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率限制

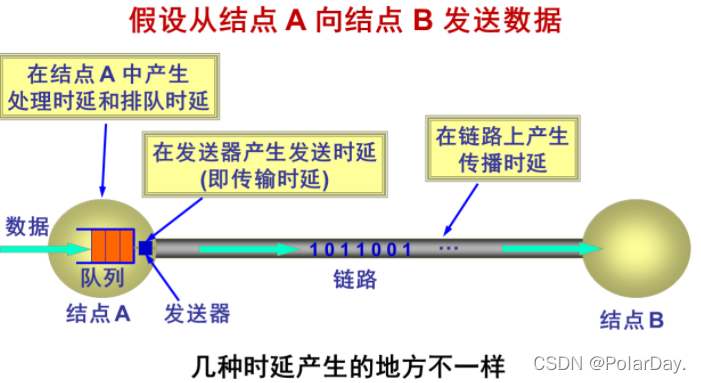

时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需的时间

网络中的时延有:发送时延、传播时延、处理时延、排队时延

数据传送的总时延就是上述四种时延之和

四种时延所产生的地方

发送时延

也称为传输时延

数据帧从结点进入传输媒体所需要的时间

从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间

发送时延=$\frac{数据帧长度(bit)}{发送速率(bit/s)}$

传播时延

电磁波在信道中需要传播一定距离而花费的时间

发送时延与传播时延有本质上的不同

信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念

传播时延=$\frac{信道长度(米)}{信号在信道上的传播速率(米/秒)}$

处理时延

主机或路由器在收到分组时,为处理分组(如:分析首部、提取数据、差错检验、查找路由)所花费的时间

排队时延

分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延

排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量

例题

解:

分组大小为1000B,其中头部大小20B,则数据部分大小为980B

文件大小为980000B,所以共有$\frac{980000}{980}=1000$个分组

每个分组的大小为1000B,故每个分组的发送时延为$\frac{10008}{10010^6}=0.08ms$

如上图传输这1000个分组一共需要1002个传输时延,时间最少应由最短路径传输,中间需要经过两个路由器转发,每经过一个时延,分组向前传送一个链路,一个分组需要传送三次才能到达,最后一个分组在经过1000个传输时延后才开始传送,此时它还需要两次传送才能到达终端主机,所以共需要1002个传输时延

总时间为1002*0.08=80.16ms

时延带宽积

链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度

时延带宽积=传播时延*带宽

往返时间RTT

往返时间表示从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认,总共经历的时间

在互联网中,往返时间还包括各中间结点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延

利用率

分为信道利用率和网络利用率

信道利用率:某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。完全空闲的信道的利用率是零

网络利用率:全网络的信道利用率的加权平均值

信道利用率并非越高越高。当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也就迅速增加

时延与网络利用率的关系:D0表示网络空闲时的时延,D表示网络当前的时延,U是网络的利用率,数值在0到1之间,则在适当的假定条件下D=$\frac{D_0}{1-U}$

网络协议

网络协议,简称为协议,是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定

三要素

- 语法:数据与控制信息的结构或格式

- 语义:需要发出何种控制信息,完成何种动作以及作出何种响应

- 同步:事件实现顺序的详细说明

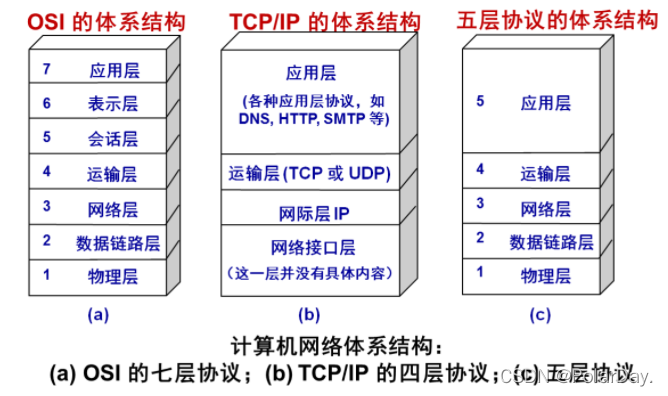

计算机网络的体系结构

计算机网络的体系结构是计算机网络的各层及其协议的集合

OSI的七层协议体系结构的概念清楚,理论也较为完整,但他既复杂又不实用。

TCP/IP是四层体系结构:应用层、运输层、网际层和网络接口层,但最下面的网络接口层并没有具体内容

因此往往采取这种的办法,综合OSI和TCP/IP的优点,采用一种只有五层协议的体系结构

计算机网络笔记整理1——概述